日本の実質賃金は、私たちの暮らしに直接影響を与える重要な経済指標の一つです。物価の上昇に対して賃金がどの程度追いついているのかを測るこのデータは、「生活が楽になっているのか、それとも苦しくなっているのか」の肌感覚と直結しています。

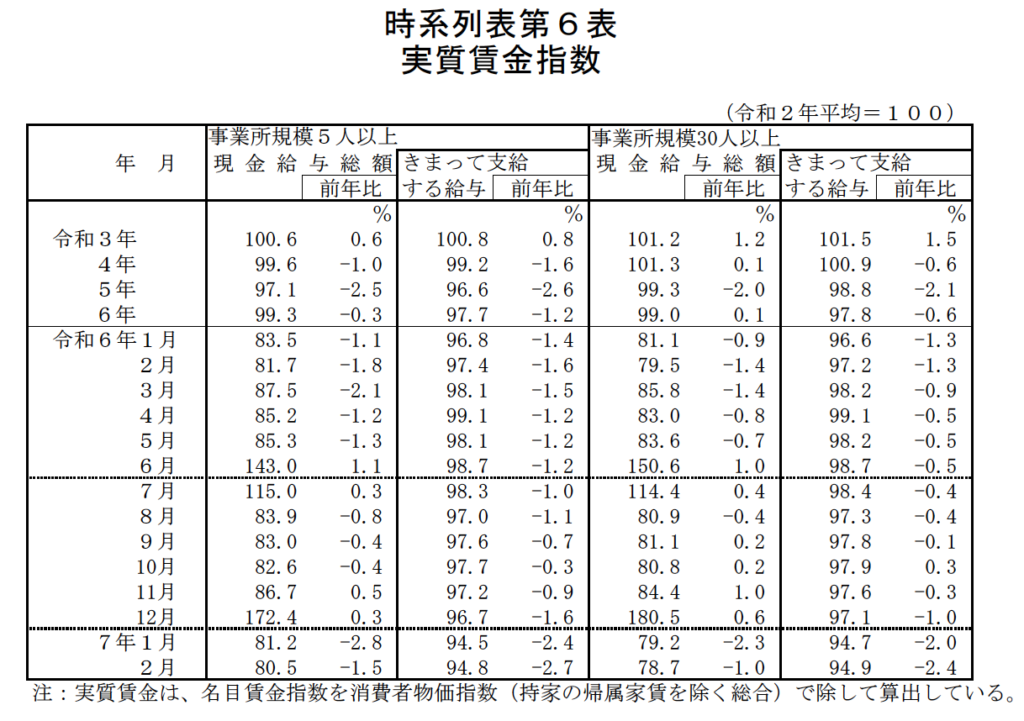

今回は、厚生労働省が発表した2021年(令和3年)から2025年2月(令和7年2月)までの実質賃金データをもとに、以下のポイントを中心に分析を行いました。

こちらがそのデータです。どうぞ!思う存分楽しんでください!

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

わかるか!こんなもんで!

はい、そうですね。これをみて、おお!わかる!!という人は少ないでしょう。そこで、このデータに基づいてグラフを作成しました。ちょっとはわかりやすくなりましたね?

日本の実質賃金指数分析(令和3年~令和7年2月)

厚生労働省の資料「毎月勤労統計調査 令和7年2月分結果確報」に基づいて筆者作成

グラフだけでもやはり何がどうだか全然わからないので、簡単な分析を行なってみましょう。じっくり読んでみてください。

📊 実質賃金指数とその推移(2021年~2025年)

-

全体的な傾向

実質賃金指数は、2021年の「100.6」から2023年には「97.1」まで下落しました。2024年には一部回復も見られましたが、物価上昇のスピードに給与の伸びが追いついていない構図が続いています。 -

規模別の違い

事業所規模が30人以上の方が、5人以上の事業所と比べて実質賃金指数がやや高めで推移しています。大企業の方が給与改定が行いやすい構造が背景にあると考えられます。 -

季節的な変動要因

6月と12月にはボーナスの影響で指数が急上昇します。たとえば2024年12月には、5人以上の事業所で「172.4」、30人以上の事業所では「180.5」にまで跳ね上がりました。 -

直近の注意点(2025年1月・2月)

2025年初頭のデータでは、再び指数が急落し、前年比でもマイナスが拡大しています。物価上昇が続く中で賃金の実質的な購買力がさらに低下していることを示唆しています。

💡 分析から見えること

分析を読んでどんなことを感じましたか?なにが見えてきましたか?たとえば、こんなことが伝わってきませんか?

-

生活実感と一致:

賃金は上がっていると言われながら、実感として「生活が楽になっていない」と感じる人が多いのは、実質賃金が減少傾向にあるためです。そう、あなたが感じているその感覚、その通りですよ。 -

政策への影響:

政府の最低賃金引き上げや103万円の壁議論、物価対策が叫ばれる一方で、実質的な購買力が落ちていれば、消費は伸びません。経済政策は「名目」ではなく「実質」を見据える必要があります。 -

給与の構造を理解する:

「きまって支給する給与(=基本給)」と「現金給与総額(=ボーナス含む)」は、指数の変動パターンが異なります。基本給が伸び悩む限り、ボーナス頼みの不安定な賃金体系が続く可能性もあります。

🔍 今後に向けて

2025年以降、実質賃金の回復には以下の2つがカギとなります:

物価上昇の抑制(CPIの安定)

継続的な基本給アップ

「専門家の意見」と名乗らなくてもわかる、当たり前の言葉だけが並んでいますね。はい、その通りです。

名目の賃金はいくら上がっていてもなにも変わりません。「実質、私はいくら使えるの?」があがらないとだめなんです。それを難しい言葉で言ったら?はい、正解!「可処分所得」です!

賃上げだけでなく、社会保険料や税制を含めた「可処分所得」の改善が重要です。企業側の体力強化と並行して、働く人々の生活が本当に向上するかを、今後も注視していく必要があります。

余計に苦しくなった?そんなことありません

すべての改善は「現実を直視する」ことから始まります。これでなんとなく感じていた「生活苦しいな、なぜ?」が、データを持って納得できたはずです。

この分析が、皆さんの生活感覚と経済指標をつなぐ一助になれば幸いです。引き続き、マクロ経済データの背景にある「暮らしのリアル」に焦点を当てて発信していきます。